- 1 回答用紙に、正しく記入がなされていない場合は、採点できません

- 2 この問題冊子には問題が1問あります。指示に従って小問に答えなさい

- 3 試験中に問題冊子の表示不具合、システムエラー等に気付いた場合は、使用しているブラウザが最新版か確認してから、管理者にメールしてください。

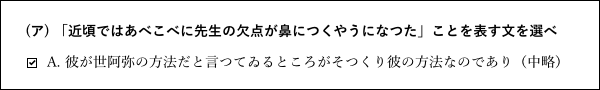

- 4 解答は、解答用紙に記入すること。マーク式と自由記述の2通りの解答方式があるので、気をつけなさい。マーク式について、例えば(ア)と表示されている問いに対してA.と解答する場合は、次の(例)のように(ア)の解答欄のA.にマークしなさい。

- 自由記述について、150字以内の範囲で、自由に日本語で答えなさい。

- 5 必要であれば、問題冊子以外のぺージにアクセスしてもよい。ただ、本人による受験以外は認めない。

- 6 不正行為について

- ① 不正行為に対しては可能な限り厳正に対処します。

- ② 不正を疑われるような行為は、行わないこと。

- ③ 答えを許可なく頒布する等、試験の妨害となる行為を行った場合は、受験資格を剥奪す

- 7 試験終了後、結果に不満がある場合は、何度でも受験してよい。

©2015 You Shinada / Cork All Rights Reserved.

©2015 error403

解答用紙

©2015 You Shinada / Cork All Rights Reserved.

問題用紙

次の文章は、品田遊の小説『止まりだしたら走らない』に集録されている短編「採点」の全文である。これを読んで、解答用紙(設問ア~ケ)に答えよ。(配点 100)

「じゃ、また明日な」

「うん、また」

JR新宿駅の通路で、僕は木野秀一に別れを告げた。緑色の文字盤を見ると、もう夜七時を過ぎている。僕は11・12番線(注1)の階段を駆け上がった。

左を見ると、反対側のプラットフォームに秀一が立っているのが見えた。携帯を見ているから、こっちには気づいていない。僕はほっとして、秀一から見えない位置に移動した。一度別れてから顔を合わせるのは気まずい。今、無表情で携帯を眺める秀一は何を考えているんだろう......と思った。

すぐに快速豊田行きがやってきた。わりと空いている。

僕はリュックサックを抱きかかえて座席に深く腰掛けた。国分寺まで座れるのは運がよかった。気づかないうちに溜まっていた一日の疲れが、バスタブいっぱいの湯に浸かったときのように溢れ出た。心地の良い疲労感に包まれ、深く息を漏らす。

今日は楽しかった。高校二年生になってから休日に僕と会って遊んでくれる同級生は秀一くらいだ。

僕も秀一もいわゆるオタクと呼ばれる人種だ。アニメ鑑賞と恋愛ゲームの攻略に一日の大半の時間を費やしている。僕にとって、秀一は趣味の話で盛り上がれる唯一の友達だ。でも、秀一にとってはそうじゃないのだろう。

僕は太っているし、背も低い。雰囲気も暗い。さらにオタク趣味となれば、冴えない要素のストレートフラッシュ成立である......なんて、ライトノベル(注2)の地の文みたいな比喩を頭の中でこねくり回す (1)ナイコウ性も加えれば、ロイヤルストレートフラッシュになる。 恋愛ゲームの中での僕は、女の子を相手に気の利いたことを言って 「好感度」をぐいぐい上げることができる。でも、実践的な会話はまったくダメだ。生身の人間を前にすると思考停止する。そして、あとになってからあの時はああ話せばよかった、などと思って悩むのだ。

秀一は、僕と違う。痩せていて背が高く、性格は気さくだ。僕みたいにオタク趣味を隠したりもしない。かといって自分の世界に閉じこもることもなくて、豊富な話題で誰とでも(2)当意即妙の会話ができる。もちろん僕以外の話し相手も多い。そう言うと完璧超人みたいだけど、別にそういうわけでもない。どちらかいえばクラスの中では目立たない方だ。輪郭が逆三角で首が長いからカマキリ(注3)にちょっと似ている。不健康に手足が細長いせいで、余計そう見える。だから、 まあ、別にモテない。でも、僕自身は秀一の頭の回転の速さや人当たりの良さに憧れがある。もちろん、本人にそれを言ったりはしない。

ガタゴトと揺られていると、頭に今日一日の出来事の記憶が蘇ってきた。

ああ、いやだなあ。これは「(A)採点モード」だ。今日一日の自分自身の行動を振り返り「採点」する、たちの悪いダイジェストが始まったのだ。僕はいつもこの無意識が開く反省会に悩まされているのだ。一体、今日の僕はなにを間違えてしまった? どこに落ち度があっただろうか。

今日は新宿駅前で秀一と待ち合わせて昼ごはんを食べた。アニメ映画を観て、アニメショップで本やグッズを買って、ハンバーガー屋で映画の感想に花を咲かせた。そして気づいたら七時前だった。

俯瞰で見ればなんてことのない一日のように思える。しかし、採点モードの脳は細かいところで犯したミスを確実に思い出させてくれる。

まず浮かんできたのは、服屋での風景だった。そういえば映画が始まるまでの空き時間に服屋へ行った。秀一に連れられて入ったのだ。 母親がスーパーで買ってくる服ばかり着ている僕なんかと違って、やっぱり秀一はこういう店で自分をコーディネートしてるんだと知り、内心軽く落ち込んだのを憶えている。アニメとゲーム「しか」ない僕と、アニメとゲーム「も」ある秀一との差を見せつけられた気分になったのだ。

「これ、どうかな」

秀一は迷いのない動きでハンガーラックに掛かったシャツを手に取り、尋ねた。鮮やかな紫色のボーダーシャツだ。それは、僕には少し派手すぎるように見えた。自分で着る勇気は出そうにない。僕は半笑いで言った。

「なんかさ、(B)海外のグミみたいじゃない?」

「......そうかもな」

と言って、秀一はそのビビッドなボーダーシャツをラックに戻した。

「なんかさ、海外のグミみたいじゃない?」「......そうかもな」

「なんかさ、海外のグミみたいじゃない?」「......そうかもな」

なぜか、頭の中でこのやり取りが繰り返される。何度も何度も。直感が告げていた。

きっとここで僕は何か「間違えた」のだ。

そしてすぐに、あることに思い当たった。

秀一が履いていたスニーカーは鮮やかな紫色じゃなかったか?

背中に冷たいものが流れた。あのとき秀一は何も言わなかったが、 心の中ではどう思っていただろう。

よく考えれば、秀一は派手な色あいの服を着ていることが多い。黒っぽい服ばかりの僕とは反対に、秀一は原色や柄物を好んで着る。今日も赤いポロシャツだった。僕はそのセンスそのものを一蹴してしまった。間違えた!

今思うと無意識に張り合おうとしていたのかもしれない。僕よりお洒落を知っている彼に嫉妬し、変な例えで美意識を(P)□□して失敗したのだ。

今からメールで謝ろうかと思ったが、すぐにやめた。些細すぎて今さら謝るのは不自然な気がする。でも、取り返しがつかないのは、いつも些細なことなのだ。僕は頭を抱えた。走る電車が秀一との距離をぐんぐんつき離し、僕を猛スピードで間違えさせているような気がした。

一度採点モードに陥るとなかなか抜け出せない。次から次へと間違えた瞬間が脳内のスライドに映写される。

あのとき。

上映後に僕が「前の客の頭が邪魔で見えにくかった」とぼやいたとき。秀一の身長が一八〇センチ近くあることを忘れていた。

(C)あのとき。

アニメショップで、新作アニメのポスターを見た秀一が「これ見てる?」と言ったとき。

僕は「作画酷くてさ、一話見て切ったよ」と言った。そのあと、秀一が買っていた本の中に、そのアニメのコミカライズ(注4)作品があった。

あのとき。

ハンバーガー屋で僕が「自室の窓の桟にキノコが生えていた」という話をしたとき。秀一は笑ってくれたけど、よく考えると前にも同じ話をしたような気がする。

あのとき。

ハンバーガー屋で僕があれこれ喋るのに夢中になっていたとき。秀 一はときどき携帯の画面を確認していた。「もう七時近いね」と切り出したのは秀一だった。

そもそも。

本当に秀一は映画を観に行きたかったのか。今日見たアニメ映画はテレビシリーズのスピンオフ(注5)作品だが、秀一がそのシリーズのファンなのか、そういえば、聞いていない。もしテレビシリーズを見てすらいなかったとしたら......今日の秀一が聞き役に徹してくれたのも、そういうことか?

間違えていた。また間違えていた。いつも手遅れになってから気づく。自分の無神経さが嫌になる。それなのに、秀一は逆三角の顔に笑顔を絶やさなかった。そのやさしさが僕の間違いを取り返しのつかないものにするというのに。

現実が、(D)恋愛ゲームみたいだったら良かった。僕は切実に思った。恋愛ゲームに出てくる女の子たちはとても正直だ。僕の一言が気に障れば「なにそれ、どういう意味?」とすぐに怒りを示してくれるし、気に入れば頬を赤らめてそれに応えてくれる。好悪がはっきり目に見える。ときには容赦なく「今日のデート、あんまり楽しくなかったわ」と言われ傷つくこともあるが、相手が何を考えているかわからないよりずっとマシだと思う。僕は美少女と仲良くなることただけが楽しいのではなく......いや、それはそれで楽しいけど、本当は、「正解」のあるコミュニケーションか楽しいんだ。

現実はそこまで親切じゃない。頭上に好感度を示すメーターが表示されたりはしない。僕に向けられた感情は、本人の中で静かに、しかし確実に動き続けている。(3)光の届かない鍾乳洞で満ち引きする潮を連想した。真っ黒い液体が秀一の心を満たしていたとして、僕はそれを知ることができない。

明日、どんな顔して秀一に会えばいいだろう。

そもそも秀一にとって、僕は友だちなんだろうか。

僕は(E)明日......

リュックサックを抱いて揺られているうちに、僕は浅い夢の中にいた。どうやら服屋にいるようだ。

紫色のボーダーシャツを手にとった秀一が僕に尋ねている。

「これ、どうかな」

と、同時に、秀一の腹のあたりに、半透明のウィンドウ(注6)と、三つの選択肢が表示される。

① なんか海外のグミみたいじゃない?

② まあまあかな。

③ 秀一なら似合うと思うよ。

僕は③を選んだ。秀一は嬉しそうに笑った。正解だったみたいだ。

そのあとも、要所で選択肢が表示され、僕は躊躇なく正解を選んでいく。三択から秀一が喜びそうな行動を取る。幾度となく遊んだ恋愛ゲームと同じ。簡単なことだった。秀一が興味を持ったアニメをそれとなく褒め、クーラーから遠い席を選んで座る。自然と会話も弾む。僕は楽しかった。正解を選んでいるという自信があった。

日が暮れていた。もう帰らないと。

「もうすぐ七時だね。そろそろ......」

街灯に照らされた秀一が、僕を真剣な目で見ているのに気づいた。

「あのさ......」

なぜか秀一の頬が赤く染まっていた。見ると、秀一の頭上に浮かぶメーターがピンクのゲージで満たされている。

「俺......前からお前のことが」秀一は巨大なカマキリに変化していた。その顔が、ゆっくりと近づく。

巨大な複眼が鼻の先まで迫り、長い鎌が僕の腰を優しく抱き寄せた。

やめてくれ。

そういうつもりじゃないんだ。

身をよじるが、動けない。いつの間にか僕はコオロギになっている。カマキリは、その大顎を僕の首筋に突き立てた。

「うっ」

呻き声を上げて目を開けると、電車の中だった。前に立つサラリーマンが横目で僕を見ている。声が出てたか。僕は恥すかしさに俯いた。まさかこんな夢を見るとは。まだ、心臓が高鳴っている。とりあえず、紫のシャツのことは明日謝ろうと思った。

次は西国分寺――アナウンスが(F)車内に響く。

- (注)

- 1. 11・12番線――JR新宿駅において中央本線・中央線 高尾方面行きが発着するホーム。

- 2. ライトノベル――若い読者をターゲットとして表紙や挿し絵にイラストが使用されることが多い小説のジャンル。

- 3. カマキリ――前足が鎌のようになっていて、小動物を捕食する肉食性の昆虫。

- 4. コミカライズ―― 小説、映画、ドラマなどを漫画にすること。

- 5. スピンオフ――漫画、アニメ、映画などの娯楽作品で、本編から派生した作品のこと。

- 6. 半透明のウィンドウ――恋愛ゲームなどで、シナリオやセリフを表示する画面下部の枠。